编者按:2023年教师节前夕,习近平总书记致信全国优秀教师代表,从理想信念、道德情操、育人智慧、躬耕态度、仁爱之心、弘道追求六个方面,提出并深刻阐释了中国教育家精神,为广大人民教师提供了精神航标和行动指南,为建设支撑教育强国的教师队伍指明了前进方向,提供了根本遵循。强国必先强教,强教必先强师。为大力弘扬教育家精神,凝聚建设国内著名国际知名一流能源大学的奋进力量,党委宣传部推出“教育家精神与石油报国”系列报道,讲述东油师者的感人故事。这里有你敬仰的老师,有熟悉的同窗或学长,也或许是从未听过的陌生名字。你会从故事里得到东油师者心怀祖国、为国争光的爱国力量,崇学尚研、求实创新的拼搏力量,让每个学生心中充满爱与希望的前进力量。东北石油大学将深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,深入贯彻落实全国教育大会精神,弘扬“爱国、树人、求实、图强”的东油精神,在冲击国家“双一流”的赛道上跑出加速度,赛出好成绩,助力科教兴国、能源报国、人才强国,在建设教育强国、实现中国式现代化和民族复兴伟业的奔涌大潮中踔厉奋发、勇毅前行。

张勃立

张勃立(1933—2011),1952年9月至1956年7月在清华大学石油工程系和北京石油学院石油矿场机械专业学习。1956年9月至1960年12月任北京石油科学研究院技术员。1961年1月参加大庆石油会战,到东北石油学院任助教,1962年任讲师,1982年9月被评为副教授,1989年10月被评为教授。1984年成为中国机械工程学会流体工程学会委员,1986年成为全国机械密封标准化技术委员会委员,1991年成为中国机械工程学会摩擦学分会密封专业委员会委员。1987年12月至1988年4月在英国佩斯利理工学院(今西苏格兰大学的前身)进行学术访问。多次获东北石油学院和大庆石油学院的先进工作者称号,1988年获黑龙江省优秀科技工作者称号。

深耕油田 忠于科研

1960年2月,张勃立秉着“响应祖国号召,到最艰苦的地方去”的思想,毅然报名参加大庆石油会战。1961年1月来到大庆后,在这片荒芜的地方干劲十足地开始了他与油田的“较量”。在东北石油学院筹建时期,国家正处于三年困难时期,办学条件十分艰苦。老师们就自发组织起来,自制开荒工具,开荒20余亩。张勃立刚来到学校,就积极报名参加“开荒种地”粮食大会战。

作为最早一批来到大庆的先锋,张勃立不仅在采油现场开展大刀阔斧的创新,在科研上也丝毫不落下风。他长期从事石油矿场机械工程领域的科研工作,对钻井泥浆泵的关键零部件开展了多项具有理论指导作用和工程实用价值的研究工作,撰写的《钻井泥浆泵橡胶活塞静态接触压力分布的试验研究》论文在第一届全国流体密封学术会议上宣读并发表于《化工与通用机械》(现《流体机械》)1981年第3期,论文《国外往复运动弹性密封的测试》在全国特种橡胶密封制品的技术经验交流会上宣读并在《大庆石油学院学报》1982年第1期发表。基于上述论文工作,张勃立主持开发了橡胶密封的接触压力平衡测试法,并应用光弹法验证了该方法的有效性。与当时国外密封接触压力测试技术相比,他提出的方法和建立的测试设备有明显的提升。

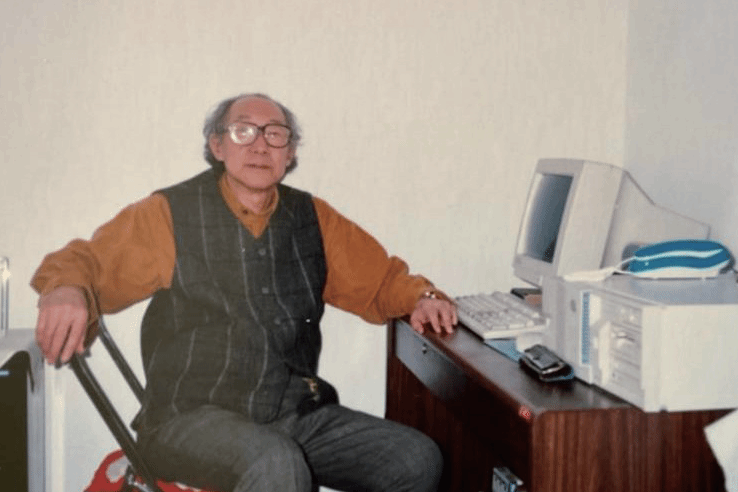

20世纪80年代张勃立在机械系研究室办公

20世纪60年代,在钻井过程中,钻井深度不够无法开采原油曾一度阻碍采油工作的进行。由于技术封锁,当时我国这一领域仍处于初期发展阶段,从钻头材料的制备、钻头结构功能的设计到钻头的组装都面临着严峻挑战。为此,张勃立带领团队扎根于采油现场,不断调整钻头参数,测试新的结构与焊接方法,誓要啃下这块“硬骨头”,最终在钻头的设计和焊装工艺上大胆创新,使钻头寿命实现了从100米到1000米的跃升,为采油工作的进行扫除了障碍。该项突破于1964年获得国家工业新产品二等奖。另外,他在任牙轮钻头课题组副组长期间与于志坚等人合写了《对国家三牙轮钻头的初步改进意见》论文,此文对国产三牙轮钻头的定型有重要意义。同时,他还是DT-24型电视转播微波天线工程车的主要设计人之一,这种天线车为国内首台,经黑龙江省广播事业局鉴定后投入使用并获奖。

作为课题组组长,他通过对影响往复泵泵阀运动的工作参数(包括升程、速度、加速度、冲击力及最高允许冲次等)的理论和试验研究,获得了这些参数对泵阀动力学特性和使用寿命的影响规律,为研制新型泵阀提供了理论指导和试验依据。针对钻井泥浆泵活塞寿命短的问题,他对影响其寿命的诸多因素进行了广泛的探讨,开展了钻井泥浆泵活塞密封机理的研究,对活塞静态接触压力分布、尼龙环护根机理、活塞摩擦特性及平面温度场等方面进行了理性分析和试验研究,并在这一系列研究工作的基础上开发出新型活塞,在现场进行了试验,取得了很好的应用效果。“聚氨酯橡胶组装式钻井泵活塞”项目于1986年获得石油工业部科技进步三等奖,“钻井泵QU-I型长效活塞”项目(任组长)于1986年获得大庆市科技进步二等奖。

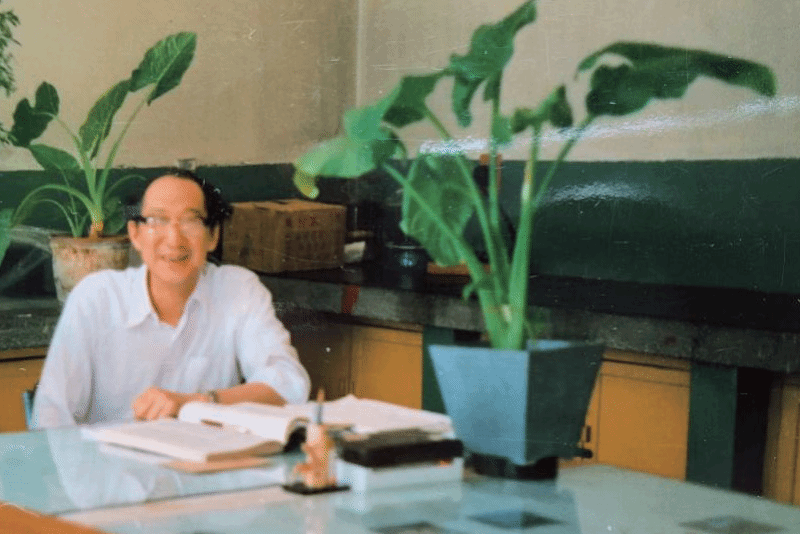

1986年张勃立(前排左四)在南京参加钻井泥浆泵橡胶活塞成果鉴定会

兴教荒原 启智润心

张勃立非常注重教学工作和人才培养,自1961年开始在东北石油学院机械系从事教学工作,为本科生讲授钻井机械(120学时)、机械零件(60学时)、液压传动(64学时)等课程。20世纪80年代,他在大庆石油学院率先开设研究生专业课程润滑与密封(40学时)和摩擦学(40学时)。任教期间,他注重理论联系实际,他的课堂和他本人给学生的普遍感受是:化繁为简,深入人心;平易近人,亦师亦友。

课题组成员贾光政回忆道:“张勃立老师在讲课过程中,总能用工程案例做媒介,阐述基本理论的内涵和应用原理,使学生快速理解并记忆深刻;在指导每届本科生毕业设计时,都能亲自带领学生深入现场一线进行调研和实践,曾与钻井现场的工人师傅们同吃同住,曾安排学生给钻井设备修理厂的工人师傅当学徒,让学生亲身感受石油机械装备的工作环境和要求,认识设备的零部件及其拆卸与安装的过程,为学生掌握石油机械装备的设计内容、设计方法和注意事项提供第一手资料,培养学生严谨务实的工作、学习态度。在钻井过程中,由于井下的环境复杂,钻头会遇到磨损、断裂、卡钻等复杂问题。问题不严重时,处理起来耗时耗力,浪费国家金钱,问题严重时,会发生重大安全事故,危及生命安全。于是,他从设计初衷、设计过程中遇到的各种棘手问题、大家讨论过什么方案、经历多长时间克服了技术难题以及还存在什么问题等方面进行讲解,将知识转化为一帧帧画面,深深地印在了我们的脑海中。讲到我国受西方发达国家制裁无法引进先进技术设备时他捶胸顿足,深感自责;讲到为了国家发展大家毅然决然参加大庆石油会战时他慷慨激昂,誓要打破西方发达国家的封锁,搞出我们自己的石油;讲到井下发生安全事故时他黯然失神,讲话难掩悲痛;讲到遇到技术难题无法攻克时他垂眸深思,而讲到终于克服难题时他眉心舒展,满眼都是希望。”张勃立认为,课堂就是施工现场,没有教不会的学生,只有不能身临其境的老师。他是这样想的,也是这样做的。

学生王金东回忆说:“20世纪80年代我国急需大功率、大排量、高压力且体积小、重量轻的钻井泥浆泵,实现这一目标的关键是解决泵的冲次和寿命这一对矛盾,那就必须对泵阀进行全面研究,以便增进对其破坏机理的认知,改善泵阀的性能,实现提高冲次的目的。因此,张老师给我选定了‘往复泵泵阀的动力特性研究’这一研究课题。当时,国内大多数研究都是理论性的,由于泵阀工作的复杂性,对泵阀的研究一直没有突破性进展。对钻井泥浆泵进行试验研究是一项复杂而艰巨的任务,需要落实试验场地、设备和经费,以及试验零部件的设计和加工等。校内试验是在开发系的实验室完成的,现场试验是和大庆油田钻井一公司合作完成的,零部件的加工是在大庆石油管理局总机械厂完成的。恩师为这些工作付出了大量心血,也表现出了他优秀的组织协调能力、业内学术影响力和无私奉献精神。”

学生苗宝林也回忆道:“张老师在给我上专业课时曾多次用钻井泥浆泵举例,并剖析泥浆泵当时急需解决的问题,这引起了我的兴趣。我与张老师多次讨论后便确定了以钻井泵阀作为研究生论文研究课题。一开始我对课题充满了热情,但在研究过程中还是遇到了一些困惑。面对挑战,老师不仅展现了他的耐心与智慧,更以他深厚的学术底蕴和实践经验引导我深入挖掘文献中的宝藏,探讨钻井泵泵阀的动力特性以及延长寿命的方法。在张老师的指导下,通过现场调研和文献分析,我们设计了试验装置,用于测试青州产SL3NB-1300泵的泵阀动力特性。1996年,通过张老师帮忙联系现场,我将设计加工的试验泵阀安装在现场钻井作业的SL3NB-1300泥浆泵上,通过测试获得了所需的数据,成功完成了毕业论文。我深刻感受到导师的教诲和指导对学生的成长和进步起到了至关重要的作用。”

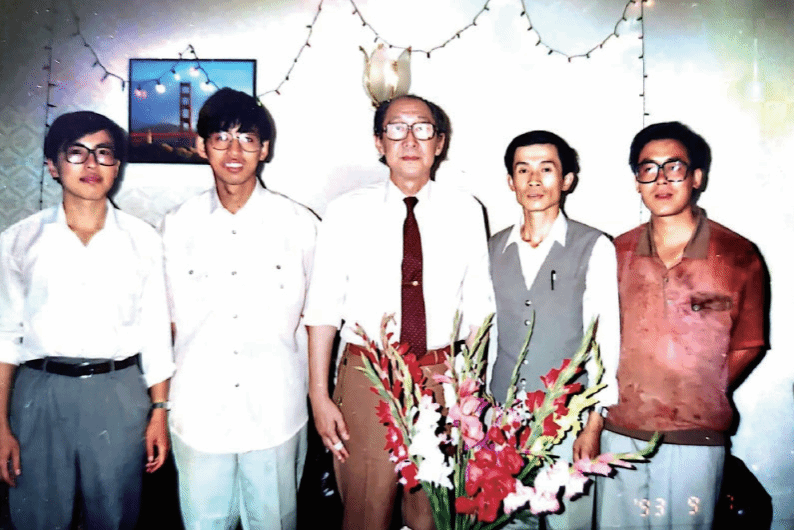

1993年张勃立(左三)和学生们在一起

在从事教学工作的同时,张勃立也特别注重学生的培养。从1982年起,张勃立开始招收并指导硕士研究生,是当时学校最早一批硕士研究生导师之一。他在研究生的成长方面倾注了大量的心血,与学生一起制订培养方案,鼓励学生积极参与来自生产实际的科研项目,亲自带领和指导研究生开展试验研究。在解决工程应用中的密封问题时,张勃立亲自带领学生前往大庆油田和辽河油田进行实地调研。在调研过程中,他虚心地向现场的工程师们讲解石油机械密封知识。

1989年,张勃立患上了严重的白内障,几乎失明。尽管身体状况不佳,但他对学生的指导和关心从未间断。学生谭英杰回忆说:“张老师对我的指导和关心从未间断。他每周都会询问我的学习进度,并给予我耐心的指导和建议,督促我不断进步。进入硕士学位论文阶段后,为我选择了泥浆泵泵阀系统试验研究作为硕士论文内容。为了让我能够更深入地了解这个课题,他亲自联系了大庆油田正在施工的钻井队,并安排我在正常钻进过程中进行泥浆泵泵阀系统性能试验。完成现场试验后,又安排我到学校的钻井实验室进行验证试验。张老师指导我对模型泵进行技术改造,增加泵阀运动和动力测试传感器,进行往复泵泵阀运动及动力性能测试,对理论研究结果进行验证,并不断完善和优化。我深刻体会到了张老师严谨的工作作风和理论与实践相结合的研究思想。他不仅教会我如何进行研究,还让我明白了做人的道理和对待工作的态度。”在他的指导下,学生不仅学到了丰富的专业知识,还学会了如何面对困难和挑战。他的严谨治学、勤奋工作的精神使学生在之后的学习和工作中受益匪浅。

张勃立十分注重课题组年轻教师的培养,为青年教师专业成长提供丰厚的土壤。贾光政,现为东北石油大学机械科学与工程学院教授、博士生导师。他在1993年从哈尔滨工业大学液压与气动专业硕士毕业后,回到大庆石油学院进入机械系研究室密封技术研究组,跟随张勃立开展科研工作。他说:“1994年我跟随张勃立老师参加了刘玉泉老师主持的‘采油二厂抽油杆检测生产线研制’项目中‘液压系统研制’子项目。当时国内液压元件用量还不大,大庆周边还没有液压元件经销部,也没有网络查询,元件选型和采购时间没有保障。张老师从《生活报》的广告栏中获悉哈尔滨新开了一家液压元件经销公司,便带我直接奔往哈尔滨实地考察调研。这是我第一次比较齐全地认识到液压系统包含的主要实物产品,使我在设计液压系统的结构图和安装图时有了更好的把握。整个项目完成后,我的液压系统设计与调试能力提升了一个大台阶。1995年,张老师又带我与大庆榆树林油田合作开展‘低渗透油田注水精细过滤器的研制’项目。研制方案确定好后,张老师除了答疑解惑和宏观掌控外,便放手让我全程负责项目的结构设计、安装调试、现场试验等。该项目完成后,我独立主持项目的能力得到很大提升。之后,我在张老师的联络和指导下又完成了几个小项目,逐渐成长为能独当一面的科研人员。这些都得益于张老师把握大局、亲历示范、创造条件、敢于实践的促进青年人快速成长的先进培养理念和科学培养方法。”

为打破国际采油钻头的技术封锁,张勃立自行学习并精通了俄语和英语。他曾任《俄汉油矿词典》副主编,译著有《石油机械文献题录》(参加编译)、《钻井采油的井下检测》(参加翻译)、《深井井喷的液力控制》、《深井中钻头性能和工作寿命》、《密封译文集》(参加编译)、《喷射式三牙轮钻头》等。

张勃立具有矢志不渝的坚强毅力,宽以待人、严于律己的亲和力,德高望重、乐观豁达的感染力,不断地影响和熏陶着在其实验室工作和学习的青年教师和研究生。他培养出的研究生在多所著名高校和大型企业担任重要职务。

(撰写人:邵天敏 邹龙庆 王金东 谭英杰 贾光政 姜军等)